Story 06| Koffee Suika 西瓜珈琲 × 八角濾杯

分享

♦︎沿著咖啡店的修復故事.抵嘉行♦︎

___________________

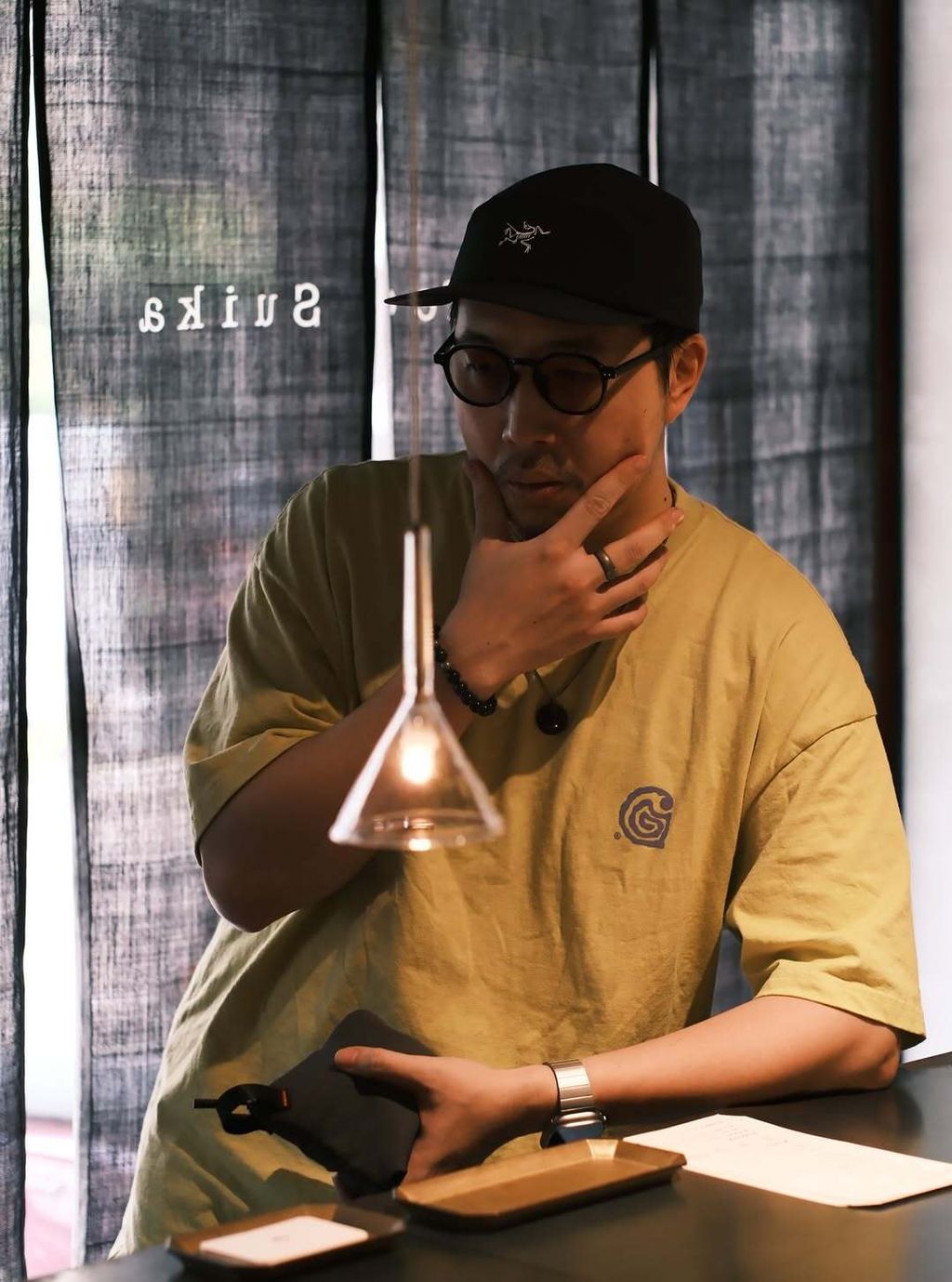

受訪者|Koffee Suika 西瓜珈琲 主理人 Zac @suika_koffee

採訪者|光山行 小賴

〖從器物開始的故事〗

小賴: 還記得這個物件大約是什麼時候入手的嗎?

zac: 大概在 2018、2019 年吧。那時候日本開始有一些品牌,把傳統工藝轉化成現代簡約的物件,例如 Kinto 系列就是代表。我們本來就經營咖啡廳,很喜歡這種「在老舊外觀下,卻有現代線條」的器物。

這個濾杯叫「OCT八角系列」,靈感來自南宋八角形酒瓶。外觀有八個角,但正面看卻是橢圓形,呈現「外方內圓」的概念。因為媽媽特別喜歡白色的器皿,我就買下來當作家裡的手沖工具。它的設計很貼心,濾紙沖完可以輕鬆拿掉,老人家用起來很方便。不過因為瓷器較薄,用久了難免缺角。最終它只能成為展示品,但因為線條實在漂亮,所以一直捨不得丟掉。這也是我們家唯一搬家、退租後還留存下來的器皿。媽媽覺得好看,甚至後來我還把它拿到店裡,與花器搭配做陳列。

〖嘉義的房子與故事〗

小賴: 這次計畫和嘉義在地空間合作,你會怎麼描述「木商」和「西瓜」與嘉義的連結?

zac: 我們覺得很幸運能進駐。這些房子過去至少荒廢了二、三十年,是因為換了新屋主,我們才有機會承租並翻修。像「木商」屋主的家族,本業其實是賣木材,早期還提供檜木作為家家戶戶的柴火。直到檜木禁伐、瓦斯公司普及,這個產業才結束。那棟房子剛好 60 年,我們接手翻修時,長輩說房子到了「一甲子」會翻一次運,真的很巧,像是一種世代輪替。

「西瓜」所在的北榮街,則有著嘉義米舖的歷史。甚至流傳王永慶年輕時曾在這一帶的米店學習經營。雖然後來改成住家,但屋頂瓦片仍保留當年的備料,修繕時發現很驚喜。這些故事讓空間不只是空間,而是連結城市記憶的載體。

〖嘉義的日常味道〗

zac: 比如外地人來都會驚訝我們的涼菜加美乃滋,或是豆花一定加豆漿。還有「雞肉飯」更是嘉義日常的一部分──早餐、午餐、晚餐,不知道吃什麼就吃雞肉飯。

小賴: 那有沒有特別想推薦的口袋名單?

zac: 我很喜歡阿娥豆花,尤其是冬天會開始供應熱豆花。那時候 Netflix 曾經報導過,帶動很多外國人慕名而來。我記得有一次帶荷蘭朋友去,店還在街邊小攤時,同場就遇到一群德國人和其他外地客。

他們大多只點一碗豆花就坐下來吃,但我們在地人會特別點油條。我的朋友還把油條折一半,沾著豆花一起吃。那一刻我突然覺得這就是「在地吃法」!旁邊的外國人看到,也跟著模仿。

雞肉飯的話,我最近最愛「公園火雞肉飯」。看似普通,但雞油很香,小菜都用真正的醬油滷,味道特別誠懇。最讓我驚豔的是那顆荷包蛋──邊緣煎得恰恰,超加分。

〖金繼修復的想像〗

小賴: 在送修之前,你對金繼有什麼樣的想像?

zac: 老實說,我以前以為真的是用黃金條下去鑲嵌(笑)。後來才知道修復有不同派別,有的是金工類,有的是傳統漆藝類。這次透過你們,才真正理解金繼的樣貌。

小賴: 修復後,你會繼續使用嗎?

zac: 會。這個濾杯本來就是日常用品,修復後還能繼續用。如果展覽要展示也可以,但最重要的是讓它延續記憶。只是要小心,像魔術海綿會磨掉金粉,就不能再隨便清潔了。

〖一句話形容嘉義〗

小賴: 如果要用一句話形容嘉義,你會怎麼說?

zac: 嘉義是個「尺度剛剛好的小城市」。人口大約只有二十五萬,沒有很多百貨進駐,卻因此形成緊密的社群氛圍。店家彼此熟識。這種規模與溫度,是只有嘉義才有的。

下回預告:Story 07| 新華美西裝社 × 山牌花器

.

主辦單位|嘉義市政府 @chiayicity_sw

承辦單位|嘉義異鄉人 @outsiderinchiayi

獲補助單位|光山行

本計畫獲「114年二地居—游牧者行動(Nomads)計畫」補助

@chiayi2dg